🗺️ 東區(Eastern District)的重要行政區,涵蓋銅鑼灣東部至小西灣一帶,面積約18.13平方公里,2021年人口約52.9萬,是港島人口最多的地區,同時也是全港千萬富翁密度最高的區域之一,亦屬於香港十八區之一,立法會選區為『香港島東』(Hong Kong Island East)。

—

東區歷史悠久,早在宋朝已有漁民聚居,開埠後逐漸發展成多元社區,其中北角和鰂魚涌因福建移民聚居而素有『小福建』之稱。區內交通網絡發達,港鐵港島線、東區走廊及東區海底隧道貫穿其中,形成便捷的都市生活圈。

—

📍 地理位置與範圍

- 西起銅鑼灣(Causeway Bay)屈臣道(Watson Road)、怡景道(Yee King Road)

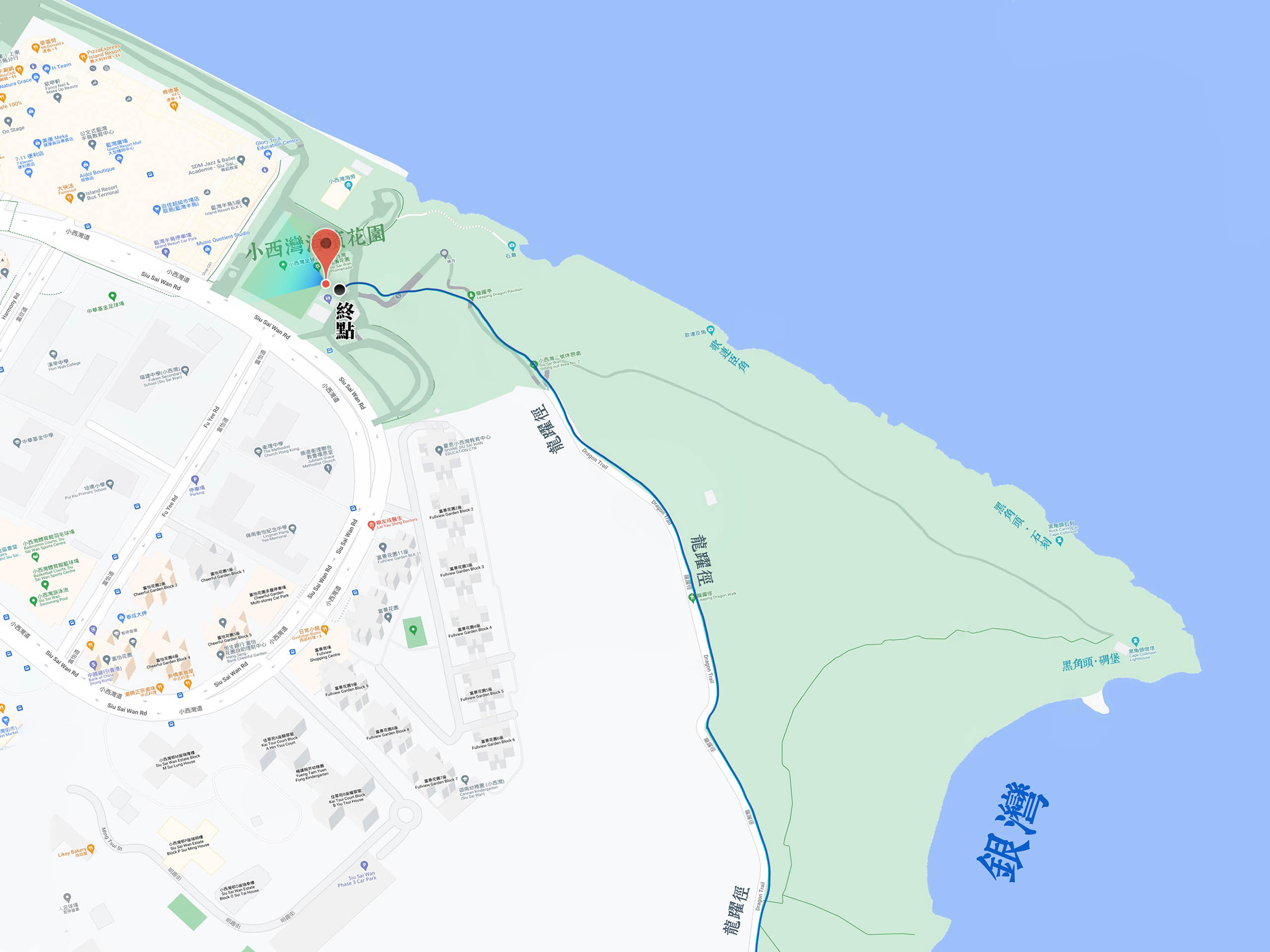

- 東至小西灣(Siu Sai Wan)以東的歌連臣角(Cape Collinson)

- 面積:約18.13平方公里

- 人口:約529,603人(2021年)

—

🏙️ 主要地區

中文地區名 英文名稱 特點與簡介 北角 North Point 商住混合區,早期福建人聚居地,歷史悠久 鰂魚涌 Quarry Bay 商業重鎮,太古坊(Taikoo Place)所在地 筲箕灣 Shau Kei Wan 傳統漁村,保留保留避風塘、海產市場與廟宇 柴灣 Chai Wan 工業與住宅區,設有公共屋邨如興華村(Hing Wah Estate) 小西灣 Siu Sai Wan 九十年代新住宅區 —

🏙️ 城市發展與基建

🚇 交通網絡

- 港鐵港島線(Island Line)貫穿整個東區

- 東區走廊(Island Eastern Corridor)連接中環至柴灣

- 東區海底隧道(Eastern Harbour Tunnel)連接九龍與港島

- 電車(Tramways)沿英皇道行駛,是香港最古老的交通工具之一

🏢 商業與購物

- 太古坊(Taikoo Place):跨國企業總部林立

- 太古城中心(Cityplaza):港島最大型購物商場之一

- 康怡廣場(Kornhill Plaza):住宅與商場結合的綜合設施

—

🧑🤝🧑 社區與人口結構

東區是中產與富裕人口集中地,住屋分佈如下:

- 約 60% 居民住在自置居所

- 約 40% 居住於公共屋邨或資助房屋

—

📊 人口與社會結構

指標 數據(2021年) 年齡中位數 49 歲 15歲以下人口 9.7% 65歲以上人口比例 23.4% 專上教育人口比例 39.8% 勞動人口 約 281,513 人 每月職業收入中位數 約 20,000 港元 家庭住戶平均人數 2.8 人 千萬富翁密度 全港最高,約 19% —

🏛️ 地理與歷史

- 位於香港島東北部,地形狹長,北臨維多利亞港(Victoria Harbour),南接山地。

- 早期漁村聚落如筲箕灣、柴灣,歷史可追溯至宋朝(Song Dynasty)。

- 鰂魚涌在19世紀末成為工業中心,設有太古船塢(Taikoo Dockyard)與太古糖廠(Taikoo Sugar Refinery)。

- 北角曾為上海移民聚居地,形成獨特社群文化

- 筲箕灣因海灣形狀像筲箕而得名,是天然避風港。

—

🎭 文化與旅遊景點

景點 英文名稱 特色 油街實現 Oi! 藝術空間,推廣本地創意 香港電影資料館 Hong Kong Film Archive 收藏與展映本地電影 葛量洪號展覽館 Fireboat Alexander Grantham Exhibition Gallery 展示消防歷史與船隻 香港抗戰及海防博物館 Hong Kong Museum of Coastal Defence 了解香港海防與軍事歷史 ArtisTree 藝術館 ArtisTree 展覽現代藝術與表演 —

🌊 海濱生活風情

- 鰂魚涌『舍區』(The Quayside)融合工業歷史與創意設計。

- 筲箕灣避風塘(Typhoon Shelter)保留漁村風貌,海鮮市場活力十足。

- 電車(Tram)沿海而行,是感受本地生活的絕佳方式。

—

🧭 小知識與趣聞(Fun Facts)

- 北角、鰂魚涌一帶有大量福建籍人口,早期以閩南語(Southern Min)為主,後來普遍改用粵語(Cantonese)。

- 柴灣的『興華村』(Hing Wah Estate)象徵華人復興與安居樂業的理念。

- 電車總站設於筲箕灣,是港島東區的交通地標。

—