【萬宜水庫】(英語:High Island Reservoir)位於香港西貢區西貢半島的官門海峽,水庫面積約6.67平方公里,佔全港水塘總儲水量的近一半。水庫於1971年動工,1978年11月底竣工,當時期是香港最新建成的大型水塘,也是全球首個在海中興建的大型水庫。 集水區的面積僅及船灣淡水湖的四分之三,但因為萬宜水庫的水壩築得較高,因此容量比船灣淡水湖多約22%,是香港儲水量最大的水庫,總容量達2.81億立方米。

—

—

1. 地理位置與背景

萬宜水庫是1970年代香港耗資最龐大的工務工程,由當時的港英政府興建,工程包括在官門兩端築起兩條主要堤壩,將西貢半島及當時香港第三大島糧船灣洲連接起來。這兩條堤壩高達64米,另有三條副壩。是香港最新建成的水塘,連同香港第2大水庫船灣淡水湖已佔去全港水塘總儲水量5.86億立方米的87.2%。此工程計劃於1969年展開,1971年動工,1978年11月底完工,用了13.5億港元,港英政府亦首次因應工務工程需要而改變地方行政區分割,將新界南約理民府分拆為西貢理民府及離島理民府,這亦成為全港範圍最廣的郊野公園。建造過程淹沒了不少村落,包括爛泥灣村。與大欖涌水塘一樣因為山勢關係而產生出島嶼-水徑頂。水庫原址為官門(又稱官門海峽或官門水道),與船灣淡水湖同屬在海中興建的水庫。

—

2. 建造背景與目的

- 水荒問題: 20世紀50至70年代,香港人口激增,加上工業用水需求大增,導致嚴重水荒。1963年至1964年間,香港甚至需要每四天供水一次。

- 工程計劃: 為解決水資源短缺問題,港英政府於1969年計劃興建萬宜水庫,選址於西貢半島南岸與糧船灣洲之間的官門海峽。工程耗資13.5億港元,是當時香港最龐大的工務工程之一。

—

3. 工程特點

- 堤壩建設: 水庫由東、西兩條主壩和三條副壩組成,將官門海峽封閉形成淡水湖。東壩面向南海,長1,593呎,高348呎,設有2,500個雙T形混凝土消波塊組成的防波堤,以抵禦海浪侵蝕;西壩則面向內海,防波堤較為簡單。

- 輸水系統: 水庫配備了總長約25哩的輸水隧道,將淡水輸送至沙田濾水廠,並與船灣淡水湖的存水互調,增強了全港水資源的靈活性。

—

4. 自然環境與景觀

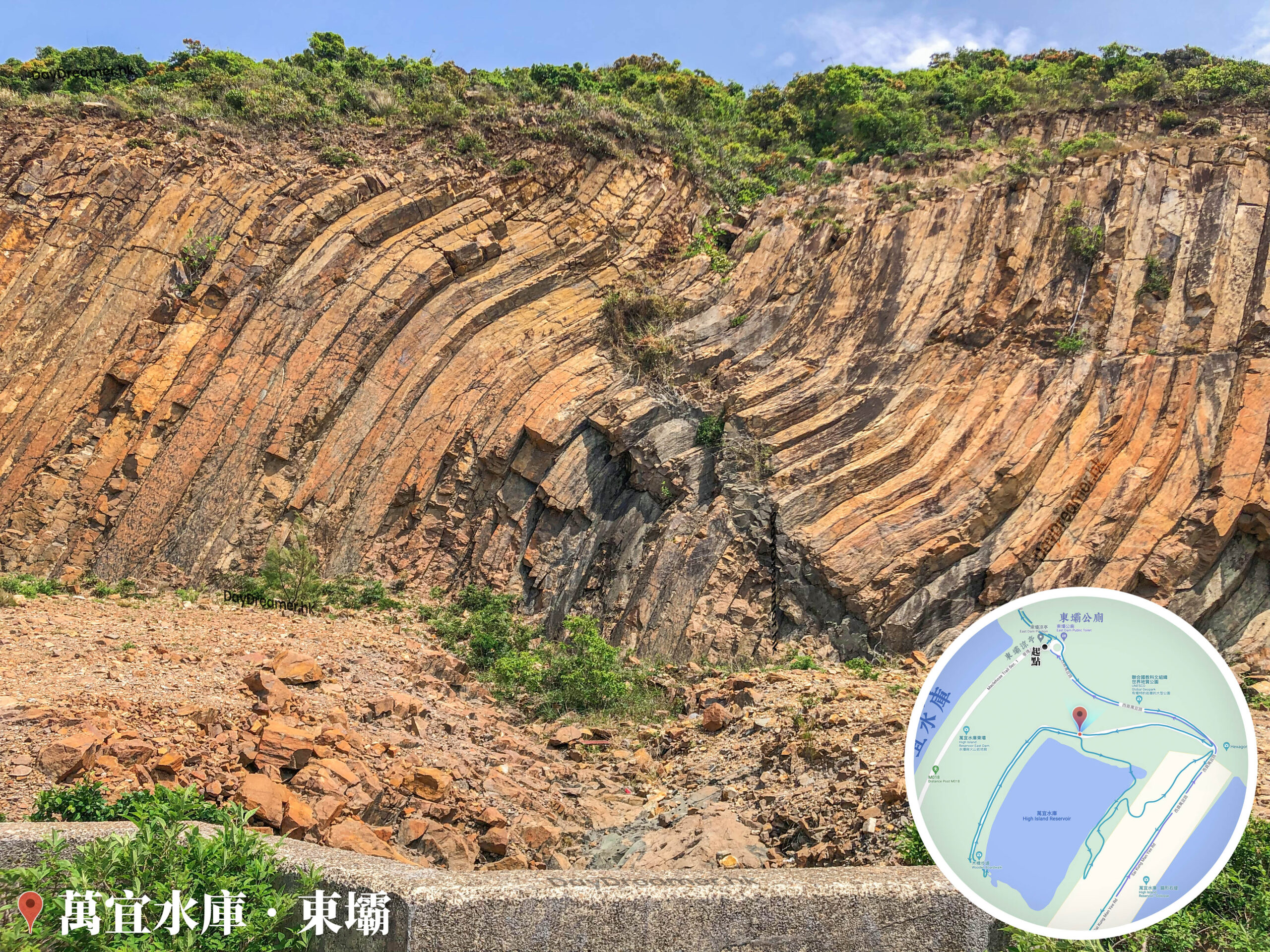

- 地質奇觀: 萬宜水庫東壩附近的山崖展示了1.4億年前超級火山爆發形成的六角形岩柱,這些岩柱被列入香港聯合國教科文組織世界地質公園,具有重要的國際地質價值。

- 生態保護: 水庫集水區涵蓋西貢、馬鞍山和沙田區共70平方公里,港英政府為保護環境設立了西貢東、西郊野公園,進一步提升了區域的生態價值。

—

5. 旅遊與休閒活動

- 郊遊勝地: 萬宜水庫是麥理浩徑第一段的起點,沿途可欣賞湖光山色、海景及地質遺跡,是熱門的遠足和攝影地點。

- 交通方式: 遊客可從西貢市中心乘搭94號巴士或專線小巴9A號(僅週末及假日行駛)前往東壩。

—

6. 社會影響與歷史意義

- 村落遷徙: 水庫建設淹沒了爛泥灣村等村落,居民被迫遷移至西貢墟,改變了當地的鄉村面貌。

- 紀念意義: 東壩路旁設有巨型藍色錨形石,紀念在建設過程中殉職的5名工程人員。

—

【萬宜水庫】不僅是香港重要的供水設施,也是自然景觀與地質奇觀的結合體。其宏偉的工程設計、豐富的生態價值以及獨特的旅遊吸引力,使其成為香港不可或缺的一部分。