🌊 【官門海峽】(Kwun Mun Channel)曾是香港西貢半島(Sai Kung Peninsula)與糧船灣洲(High Island)之間的一條狹窄水道,連接西貢內海(Port Shelter)與南海(South China Sea)。這片海峽不僅是天然航道,更孕育了豐富的海洋生態,擁有珊瑚群、海蝕洞(Sea Caves)以及多樣的漁村文化。它的地質背景以白堊紀火山岩為主,形成壯觀的六角形岩柱(Hexagonal Rock Columns),如今仍是香港地質公園的重要景觀。

—

—

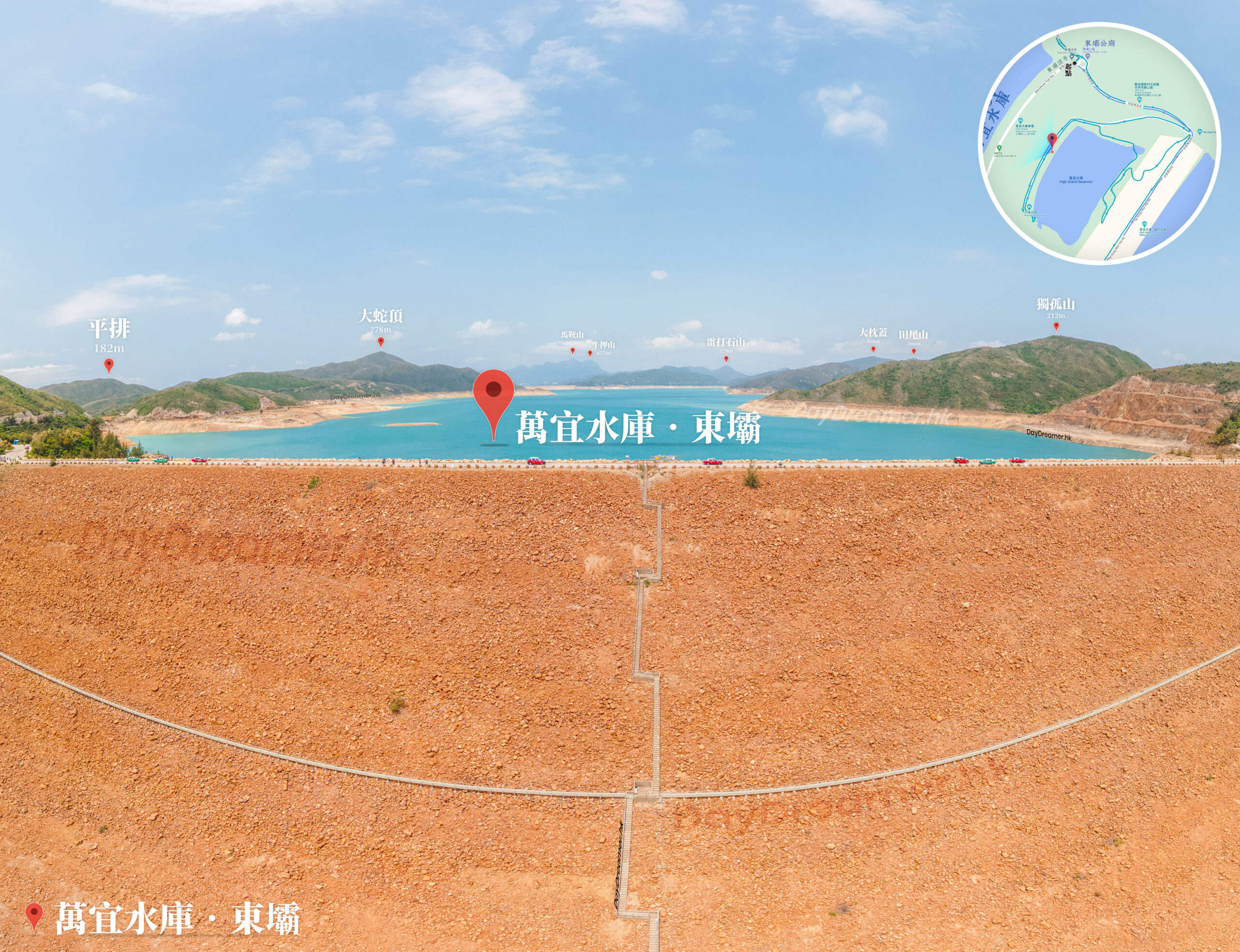

1970年代,香港因水資源短缺而展開大規模工程,在官門海峽兩端築起東壩(East Dam)與西壩(West Dam),最終形成萬宜水庫(High Island Reservoir)。這項工程徹底改變了地貌,將原本的海峽填平,成為香港最大的水庫,庫容達 2.81 億立方米。雖然村落如爛泥灣村(Lan Nai Wan Village)因此被淹沒,但官門海峽的故事卻成為香港地理與文化交織的見證,至今仍吸引遊人前來探索。

—

📌 基本資料

項目 內容 原本地貌 西貢半島與糧船灣洲之間的海峽 現況 已填平,成為萬宜水庫一部分 地質特色 六角形火山岩柱、斷層角礫帶 工程 1969年計劃,1971年動工,1978年完工,東壩與西壩封閉海峽 容量 2.81億立方米,香港最大水庫 水庫面積 約 6.67平方公里 耗資 13.5億港元 主要堤壩 東壩(East Dam)、西壩(West Dam),高達64米 文化影響 爛泥灣村被淹沒,官門漁村遷建 行政影響 改劃理民府,影響地方行政 旅遊價值 地質公園、行山路線、浪茄灣露營 地質特色 六角形火山岩柱,屬世界地質公園 —

🌍 地理位置與自然環境

- 位置:位於 西貢半島(Sai Kung Peninsula)南岸 與 糧船灣洲(High Island) 之間。

- 地質特徵:白堊紀火山岩,形成壯觀的 六角形岩柱(Hexagonal Rock Columns)和斷層角礫帶。

- 生態價值:曾擁有珊瑚群、海蝕洞(Sea Caves)及多樣海洋生物。

—

🚶♂️ 旅遊與活動

- 地質公園景點:六角形岩柱、海蝕洞。

- 行山路線:西灣亭(Sai Wan Pavilion) → 吹筒坳(Cheung Tsui Gap) → 西灣山(Sai Wan Shan) → 東壩(East Dam)。

- 水上活動:浪茄灣(Long Ke Wan)露營、划艇。

—

🏘️ 文化與歷史

- 爛泥灣村(Lan Nai Wan Village):因水庫工程被淹沒,村民遷至西貢墟「萬宜灣新村」。村中的「大王伯公」神像仍沉睡於水底。

- 官門漁村(Kwun Mun Fishermen Village):部分漁民被安置於西貢對面海,保留傳統漁村文化。

- 地名影響:香港提供的颱風名稱「萬宜」即源自萬宜水庫。