🏡 新屋下(San Uk Ha)村位於香港新界北區烏蛟騰烏蛟騰(Wu Kau Tang)地區的七條客家村落之一,與新屋村、嶺背、老圍等共同組成烏蛟騰村群,是一條擁有逾300年歷史的客家村落。村民主要姓李與王,祖先於清朝康熙年間(約1695年)由廣東五華、梅縣遷至此地定居,及後裔分支形成新屋下村等聚落。村內保留傳統客家民居風格,並與周邊自然環境融合,低地叢林中擁有豐富的原生物種,包括164種樹木及多種蜻蜓、蝴蝶,展現了香港鄉村的生態與文化多樣性。

—

📍 地理位置

- 位於烏蛟騰地區,是七條客家村落之一。

- 屬於沙頭角第十約(Sha Tau Kok’s Tenth Yeuk),『約』是村落間的結盟制度。

—

🏘️ 村落特色

- 屬於典型的客家村(Hakka Village),保留傳統建築風格。

- 村名『新屋』意指新建的房屋,反映早期拓墾的歷史。

—

🏡 村名由來

『新屋下』之名源於其地勢低於『新屋村』,故稱『下』。

—

🧑🏻🌾 族群背景

- 建村年代:清康熙年間,約1695年

- 主要姓氏:李氏(Li Clan)、王氏(Wong Clan)

- 祖籍來源:

- 李氏:五華錫坑村 → 永樂水口村 → 歸善龍崗 → 新安縣(即今香港)

- 王氏:梅縣松源 → 烏蛟騰 → 金竹排等地分支

—

【新屋下】村地處船灣郊野公園西陲,是遠足路線的重要節點,可通往荔枝窩、三椏村等景點。村落附近還設有烏蛟騰抗日英烈紀念碑,紀念二戰期間村民與東江縱隊港九大隊共同抗日的英勇事跡,凸顯其歷史意義。儘管現代化發展影響部分鄉村結構,新屋下村仍保留客家傳統與寧靜的田園氛圍,成為探索新界東北文化與自然景觀的窗口。

—

🏯 客家建築

- 青磚屋(Grey Brick Houses):屋頂低矮,典型客家民居,牆身厚重,結構堅固,具防禦功能。

- 祠堂(Ancestral Halls):供奉祖先,舉行節慶與祭祀活動,見證客家宗族制度。

- 石砌牆(Stone Walls):以本地石材砌成,見證村落歷史。

- 村口牌坊(Village Archway):象徵村落身份與傳統。

- 石砌小徑(Stone Paths):村內道路多以石塊鋪砌。

—

🪧 文化遺產

- 保留大量客家建築(Hakka Architecture),如祠堂、石屋、古井、石階。

- 烏蛟騰抗日英烈紀念碑(Wu Kau Tang Anti-Japanese Martyrs Monument):紀念抗戰期間犧牲的村民與戰士。

—

🥾 周邊環境

—

🚶♂️ 遠足與探索

—

🌳 生態環境與自然資源

生態資源 數量與特色 樹木(Tree Species) 超過164種,如土沉香(Aquilaria sinensis) 蜻蜓(Dragonflies) 超過30種,如紅腹蜻蜓(Crocothemis servilia) 蝴蝶(Butterflies) 超過50種,如黃蝶、鳳蝶等 無脊椎動物(Invertebrates) 多種大型原生物種 —

🗺️ 烏蛟騰地區七村一覽

村落名稱 英文名稱 特點 新屋村 San Uk Tsuen 客家村,傳統建築 新屋下村 San Uk Ha 歷史悠久,抗戰基地 三家村 Sam Ka Tsuen 小型村落,近郊 河背 Ho Pui 靠近溪流,環境清幽 嶺背 Ling Pei 山腰村落,景觀佳 老圍 Lo Wai 古村落,保留圍牆 田心村 Tin Sum Tsuen 烏蛟騰郊遊徑起點之一 —

🧭 歷史沿革

時期 事件 清朝康熙年間(約1695年) 客家人由廣東五華遷入,建立新屋下村 抗日戰爭時期(1937–1945) 抗日戰爭期間,成為『東江縱隊港九大隊』的重要據點 現代 村落逐漸人口外移,但保留大量歷史建築與文化遺產 —

🚧 現況與挑戰

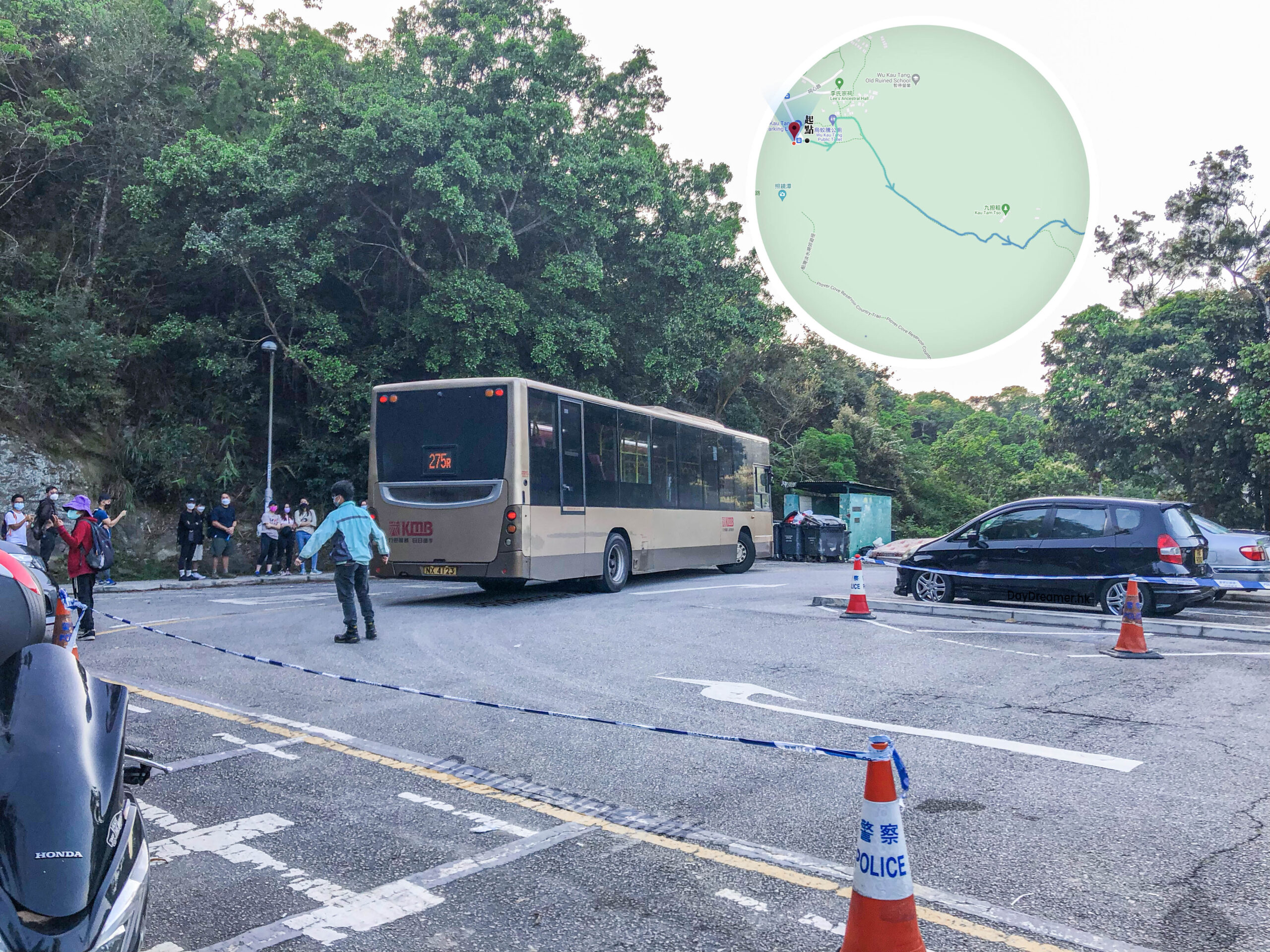

- 黑雨水浸(Black Rain Flooding):2025年8月暴雨導致新娘潭路崩塌

- 交通不便(Limited Access):需多次轉車才能到達市區

- 人口結構(Aging Population):村內多為長者與小孩

- 搬遷意願低(Low Relocation Desire):村民堅持留在村中

—