🌊 水口村(Shui Hau Village)位於大嶼山南部,介於塘福與石壁之間,是一座擁有超過400年歷史的古村落,背靠山群、面向水口灣(Shui Hau Bay),地理位置優越,,主要由陳、池及馮三姓居民組成。相傳村民最初居於石壁,後因躲避徵兵而遷徙至此,村名『水口』意指河流入海之處,反映其地理特徵。村內保留豐富的傳統文化,如祭祀『大王爺』祈求風調雨順,以及供奉從海中撈起的『神石』等習俗,展現了信仰與村民生活的緊密聯繫。近年來,水口村因泥灘上的『天空之鏡』景觀和摸蜆活動吸引眾多遊客,但其生態價值亦備受關注,泥灘孕育了超過180種物種,包括瀕危的馬蹄蟹。

—

🕰️ 村落歷史與命名由來

- 由陳(Chan)、池(Chi)及馮(Fung)三姓原居民創建。

- 村名『水口』意指河水出口,象徵村落位於河流入海口。

- 村內現存多個歷史建築與文化遺跡。

—

【水口村】不僅擁有自然景觀,還蘊含豐富的歷史建築與活化項目,如1920年代建造的『49號屋』及用於儲存穀物的『禾寮』,後者現已轉型為文化體驗場所,提供傳統美食『瀨鑊邊』。然而,隨著旅遊業的發展,村民也面臨遊客過度掘蜆、破壞生態的挑戰,促使當地推出『摸蜆卡』等教育措施。此外,村內士多『驛站士多』見證了村民對鄉郊生活的堅持,老闆娘池太致力保留丈夫留下的心血,同時呼籲平衡發展與保育。水口村正處於傳統與現代的交匯點,既是生態寶地,也是文化傳承的活教材。

—🚍 交通資訊

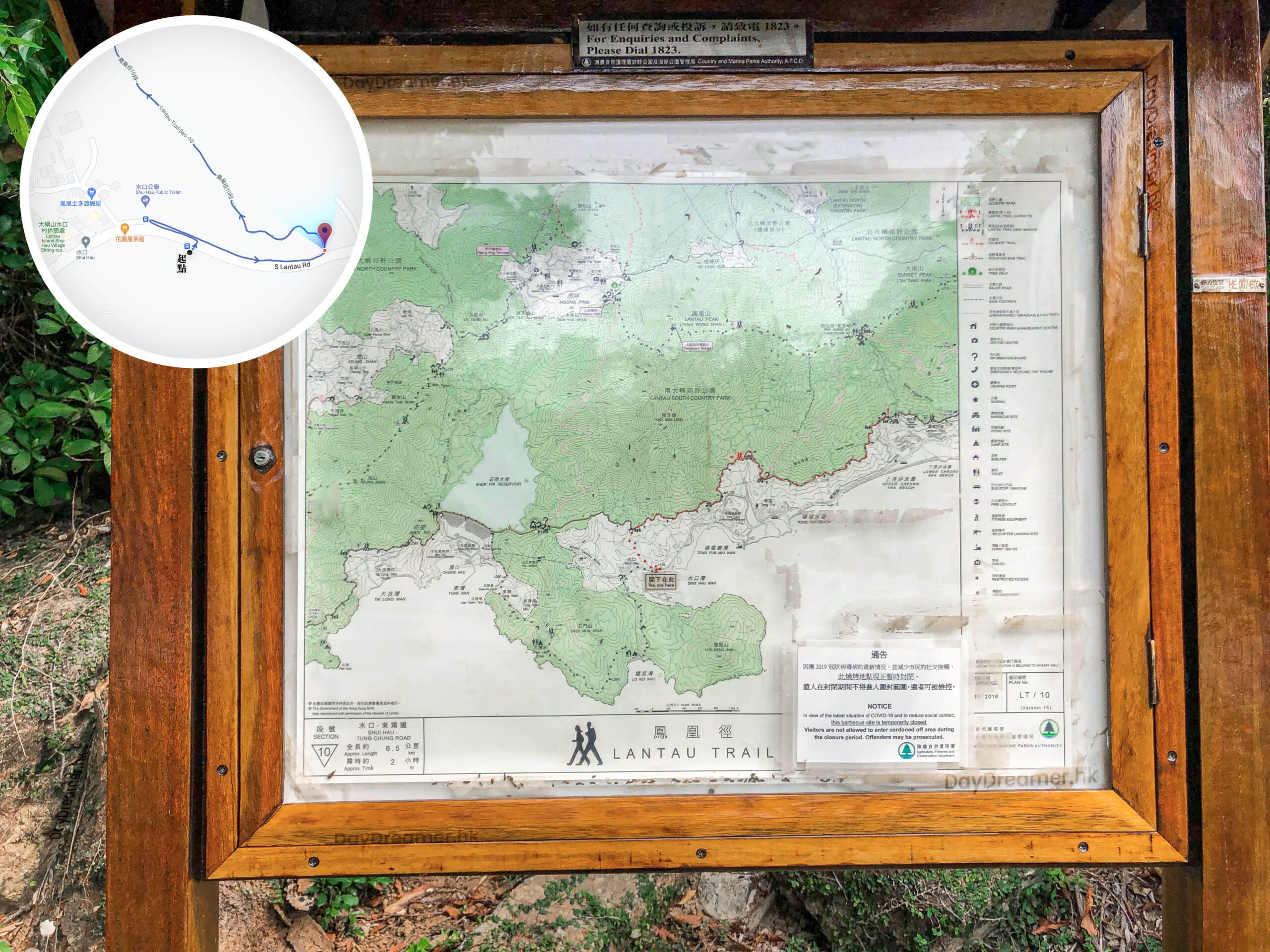

起點 交通方式 時間 東涌(Tung Chung) 🚌 新大嶼山巴士11或11A號 車程約30分鐘 梅窩 🚌 新大嶼山巴士3M線 車程約25-30分鐘 水口村至泥灘 🚶♀️ 步行 約10–15分鐘 —

🎶 文化與傳統

水口村最具代表性的文化遺產是『圍頭話山歌』,由村中長者口述傳唱,反映昔日農村生活與婚嫁習俗。

- 山歌以月份為主題,歌詞中提及雀鳥、農耕、婚嫁等生活細節

- 語言為圍頭話,與元朗圍村語言相近但有分支差異

- 紀錄片《水口婆婆的山歌》由城市日記與導演陳浩倫合作拍攝,保存珍貴口述文化

—

🏯 文化遺產

村內有兩棟重要建築被活化保育:

建築 特點 🏠 水口村49號屋 建於1920年代,融合清代建築風格。屋頂採『前平後坡』設計,有助排水,前段用麻石磚(Granite Blocks),後段用青磚(Green Bricks) 🌾 禾寮 用於儲存穀物與農具,現保存爐灶並提供傳統美食『瀨鑊邊』 🧧 信仰與習俗

- 大王爺(Great King Deity): 村民祭祀的守護神,象徵土地與山神。

- 社壇(Earth God Altar): 供奉兩塊神石,相傳是村民出海捕魚時撈起的神聖石頭,象徵土地神的庇佑。

- 閘門石(Gate Stones):入口處的『上麓』與『下麓』石頭,貼有對聯與揮春,象徵平安。

—

🌿 自然生態與旅遊

🌊 泥灘與濕地

- 擁有紅樹林、溪流與濕地,生態多樣性高。

- 水口灣棲息超過180種生物,包括馬蹄蟹、盧氏小樹蛙等。

- 棄耕農地轉化為濕地,近年有團體進行復耕(Re-cultivation),種植稻米(Rice)與蓮藕(Lotus Root)。

- 村民與自然共生,尊重土地與生態。

🐚 摸蜆活動

- 活動季節:每年7至10月,需配合退潮時間。

- 常見蜆類:沙白、三角蜆、沙螺。

- 親子活動熱門,寓教於樂,村民呼籲保育生態,勿帶走幼蜆。

🌅 天空之鏡

- 雨後退潮時,泥灘水面如鏡,倒映天空與人物,成為攝影熱點。

- 最佳拍攝時間:日落前後,配合剪影主題更具美感。

🌌 戶外活動與觀星

- 風箏滑水:水口灣風向穩定,適合初學者。

- 觀星熱點:光害少,設有天文觀測站。

—

🛠️ 活化與文化傳承

- 中文大學建築學院與村民合作,修復建築並舉辦展覽與工作坊。

- 出版《同話水口》與紀錄片《水口婆婆的山歌》。

- 建立『生態文化徑』(Eco-Cultural Trail),串連村內重要景點。

—